なんとなく、LINEって重くない?

毎日何気なく開くLINE。あの緑色のアイコンを見ない日はない。でも、最近こんなことを感じませんか?「なんか、重いな…」「動作がもっさりしてるな…」「UI古くない?」

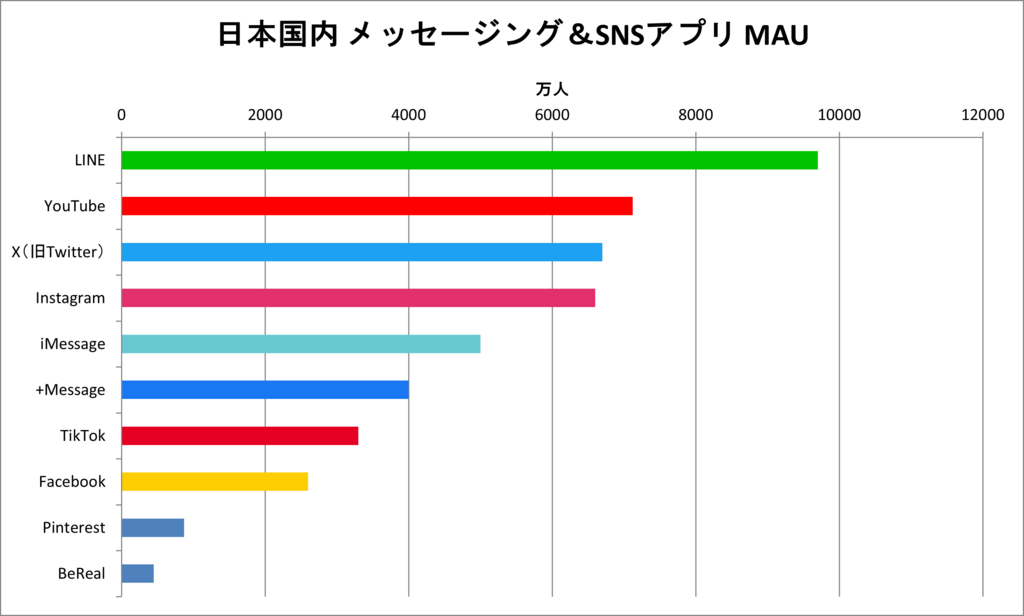

震災後の2011年、日本人の心を掴んで爆発的に普及したLINEは、もはや日本のメッセージアプリの”絶対王者”として君臨している。月間アクティブユーザー数は驚異の9,700万人。日本の人口の約8割が使っている計算だ。

しかし、時代は確実に変わりつつある。

2025年現在、X(旧Twitter)が密かに進めている新機能「XChat」が、メッセージング業界に静かな革命を起こそうとしている。日本で月間6,930万人以上が利用するXというプラットフォームに、AI・暗号化・匿名性という次世代の武器が搭載されつつあるのだ。

LINEの9,700万人に迫る巨大なユーザー基盤。そして、従来のメッセージングアプリとは一線を画する革新的な機能群。今、メッセージング市場の”覇権交代”が現実味を帯びてきた。

第1章:なぜ「メッセージング覇権」は動かないのか?

そもそも、なぜLINEは長年にわたって日本市場を独占し続けているのだろうか。その答えは「ネットワーク効果」という経済学の概念にある。

LINEの月間アクティブユーザー数は9,700万人を超える。これは単なる数字ではない。「みんなが使っているから、自分も使わざるを得ない」という最強の囲い込み効果を生み出している。

友人や家族、職場の同僚、学校のクラスメート…。あらゆる人間関係がLINEを前提として構築されている現状では、個人が「別のアプリに乗り換えよう」と思っても、周囲を巻き込まなければ意味がない。これこそが、後発のメッセージングアプリが日本市場で苦戦する根本的な理由だ。

乗り換えコストの高さも無視できない。過去のトーク履歴、スタンプコレクション、友達リスト、グループチャット…。これらすべてを捨てて新しいアプリに移行するのは、多くのユーザーにとって現実的ではない。

しかし、歴史を振り返れば、絶対王者と思われたサービスが一夜にして凋落することは珍しくない。mixi、Skype、Yahoo!メッセンジャー…。かつて「絶対に倒れない」と思われたプラットフォームたちも、時代の変化に取り残されていった。

第2章:WhatsAppはなぜ日本で惨敗したのか?

世界最大のメッセージングアプリ、WhatsApp。月間アクティブユーザー数は20億人を超え、世界180カ国以上で利用されている。しかし、日本でのシェアは1%未満という惨憺たる結果に終わっている。

なぜ、これほどまでに明暗が分かれたのか?

1. LINEの”社会インフラ化”というタイミング

2011年の東日本大震災は、日本の通信インフラに甚大な被害をもたらした。電話回線が麻痺する中、インターネット回線を利用したLINEの無料通話機能は、まさに救世主のような存在だった。この「社会的使命」を果たした経験が、LINEを単なるアプリから”生活必需品”へと押し上げた。

2. 電話番号ベースの設計が日本人の「匿名志向」と合わない

WhatsAppは電話番号を基本とした設計になっている。しかし、日本のインターネット文化は世界でも類を見ないほど「匿名性」を重視する。2ちゃんねる(現5ちゃんねる)に代表される匿名掲示板文化、ハンドルネームでのコミュニケーション文化が根付いている日本において、実名・実番号ベースのアプリは心理的な抵抗感が強い。

3. スタンプ文化の欠如・ローカライズ不足

日本人のコミュニケーションスタイルは、世界的に見ても独特だ。文字だけでなく、絵文字やスタンプを多用して感情を表現する文化がある。LINEはこの文化を見事に取り込み、豊富なスタンプラインナップと収益化モデルを構築した。一方、WhatsAppはシンプルな設計を重視し、こうした「日本らしさ」への対応が遅れた。

4. 法人連携や公共分野での展開不足

LINEは早期から企業の公式アカウント、自治体との連携、LINE Payなどの金融サービスまで手がけ、単なるメッセージングアプリを超えた「プラットフォーム」として成長した。WhatsAppはメッセージング機能に特化し続けたため、日本の「なんでもアプリ」文化にフィットしなかった。

結論として、「LINEの壁」は単純な機能差ではなく、文化・タイミング・関係性の複合的な要因によって形成されていることがわかる。

第3章:XChatとは何か?――”AI × 匿名 × 暗号化”の融合兵器

そんな中、2024年後半から徐々に姿を現し始めたのが「XChat」だ。これは単なるDM機能の拡張版ではない。AI時代の新しいメッセージング体験を提案する、革新的なプラットフォームなのだ。

XChatの主要な特徴

- E2EE(エンドツーエンド暗号化): メッセージはデバイス間で完全に暗号化され、X社も内容を読むことができない

- AI(Grok)連携: 会話の途中でAIアシスタントを呼び出し、リアルタイムで情報検索や翻訳が可能

- 匿名性の重視: 実名・電話番号不要で利用可能

- 既存ユーザー基盤の活用: Xの月間6,930万人(日本)がそのまま潜在ユーザー

特に注目すべきは、XがすでにSNS・プラットフォーム・メッセージングを一体化したエコシステムを持っていることだ。ユーザーは同じアプリ内で情報収集、発信、そして個人的なコミュニケーションを完結できる。

第4章:Xは「匿名発信文化」と本質的に相性がいい

前章でWhatsAppが日本で苦戦した理由として「匿名志向」を挙げたが、この点においてXは圧倒的に有利だ。

Xは元々、匿名アカウントでの発信が当たり前の文化を持っている。趣味用アカウント、愚痴用アカウント、仕事用アカウント…。多くのユーザーが複数のペルソナを使い分けながら、自由な発信を楽しんでいる。

LINE = リアルの人間関係 X = 感情や趣味の自由な発信

この棲み分けが、日本人の心理にぴったりとフィットしている。LINEでは職場や家族に気を遣って言えないことも、Xでは匿名性を保ちながら自然に表現できる。

さらに、Xには「ゆるい関係性」でつながったフォロワー同士のコミュニケーション文化がある。これは従来の電話番号ベースの”濃い関係性”とは対極にある。XChatは、この「ゆるくて自由な関係性」をベースにしたメッセージング体験を提供できる可能性がある。

第5章:XChatがLINEの代替となるための3つの条件

とはいえ、XChatがLINEの牙城を崩すには、まだ乗り越えるべき課題がある。以下の3つの条件をクリアできるかが、成功のカギを握るだろう。

1. AIによるメッセージ体験の質的進化

単なる「便利機能」ではなく、従来のメッセージングアプリでは不可能だった体験を提供する必要がある。例えば:

- 会話の文脈を理解したAIによる翻訳・要約

- 過去のやり取りを自動で整理・検索する機能

- 相手の好みや関心に基づいた話題提案

- 感情や状況に応じた自動スタンプ提案

これらが実現すれば、「XChatじゃないとできない」という体験価値が生まれる。

2. メッセージアプリとしてのUIUXの完成度

Xは元々「短文投稿SNS」として設計されているため、長時間のメッセージングには最適化されていない。以下の点での改善が必要だ:

- 通知システムの最適化(重要度に応じた分類)

- グループチャット機能の充実

- ファイル共有・写真共有の使いやすさ

- 絵文字・スタンプ機能の強化

3. 公的連携(自治体、法人、官公庁など)の展開

LINEの強みの一つは、企業や自治体との連携だ。XChatが真の「代替手段」となるには、こうした公的な場面での利用も想定しなければならない。

- 企業の公式アカウント機能

- 自治体との連携サービス

- 教育機関での利用

- 医療・介護分野での活用

第6章:そして今、「覇権交代」の兆しが見えてきた?

数字だけを見ると、まだLINEが圧倒的に優勢だ。

- LINE: 月間9,700万人

- X: 月間6,930万人

しかし、この差は思っているほど大きくない。特に、以下の傾向が注目される:

LINEの頭打ち感 スマートフォンの普及がほぼ完了した現在、LINEの新規ユーザー獲得は頭打ちの状況だ。むしろ、UIの重さや動作の遅さに不満を持つユーザーが増えている。

Xの新機能による新規ユーザー獲得 X Premium、クリエイター支援機能、長文投稿機能など、Xは継続的に新機能を追加している。これにより、従来のTwitterユーザー以外の層も取り込みつつある。

Z世代を中心とした「LINE疲れ」 特に10代〜20代前半のユーザーの間では、「LINEは親や先生とのやり取りで仕方なく使うもの」という認識が広がっている。彼らにとって、より自由度の高いXChatは魅力的な選択肢となり得る。

第7章:展開のカギ「イーロン・マスク」という不安要素

XChatの可能性を語る上で、避けて通れないのがイーロン・マスクというカリスマ的経営者の存在だ。

マスクの魅力:改革力とスピード テスラ、SpaceX、そしてXの買収と改革。マスクは既存の業界に風穴を開ける天才的な能力を持っている。AI戦略においても、OpenAIへの対抗馬としてGrokを開発し、急速に機能を拡充している。

一方で、予測不可能な意思決定がリスク しかし、マスクの意思決定は時として予測不可能だ。

- 突然の有料化方針の発表

- ロゴの急な変更(TwitterからXへ)

- 言論統制方針の大幅な転換

- 従業員の大量解雇

メッセージングアプリは「信頼性」と「継続性」が何より重要だ。ユーザーは「明日もこのアプリが使えるか」「大切なデータが失われないか」を常に心配している。

XChatがLINEのような「安心感」を獲得するには、「マスクの気分次第でサービスが変わる」という印象を払拭する必要がある。

第8章:「次世代メッセージング」の可能性

それでも、XChatが持つ可能性は無視できない。

AI時代の新しいコミュニケーション体験

- 言語の壁を越えたリアルタイム翻訳

- 文脈を理解したAIアシスタント

- 過去の会話を瞬時に検索・要約

- 感情や状況に応じた最適な表現提案

プライバシーを重視した設計

- E2EE暗号化によるセキュリティ

- 匿名性を保ったコミュニケーション

- 中央集権的な管理からの脱却

統合されたデジタル体験

- SNS、メッセージング、情報収集が一つのアプリで完結

- シームレスな公開投稿とプライベートメッセージの切り替え

- クリエイターとファンの新しい関係性

結論:「XChat = LINEの対抗馬」という時代が始まる?

日本で月間6,930万人という巨大なユーザー基盤。そこに匿名性×AI×DM体験の進化が加わったとき――

「LINEしかない時代」が、ついに動き始めるかもしれない。

XChatは、ただのDM機能ではない。AI時代の新しいコミュニケーション標準となる可能性を秘めている。もちろん、解決すべき課題は山積している。UIの改善、公的連携の拡充、そして何より「信頼性」の確立。

しかし、変化の兆しは確実に現れている。Z世代の「LINE疲れ」、AIへの期待、プライバシー意識の高まり。こうした社会的な変化が、XChatという新しい選択肢に追い風を与えている。

10年後、私たちは何のアプリでメッセージを送っているだろうか?

緑色のアイコンはそのままか、それとも黒いXのマークに変わっているか。

「次のメッセージング標準」の競争は、すでに始まっている。